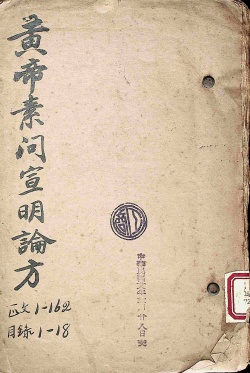

作者:刘完素(守真) 撰

出版时间:1172年

册数:1 册

简介:医经研究著作。又名《宣明论方》15卷。金·刘完素(守真)撰于1172年。本书将《素问》一书的病名和症候作了比较系统的整理,总分为18门。卷1~2诸证门列述前厥、薄厥、飱泄、臌胀、风消等证,卷3风门,卷4热门;卷5~6伤寒门;卷7积聚门;卷8水湿门;卷9痰饮门、劳门;卷10燥门、泄痢门;卷11人门;卷12补养门;卷13诸病门,介绍疮疡、瘰疬、疗疮、疥癣、跌打损伤、牙疳、口疮等症证的证治。全书内容系将《素问》所述若干病证予以阐发,并补以方治。刘氏所拟订之方剂,宗张仲景制方之旨,尤多取法于《金匮要略》,但较多地运用寒凉药,如双解表里之防风通圣散、双解散;清热解毒之黄连解毒汤、凉膈散等,反映了作者的学术流派和制方的一大特点。当前流通的15卷本,系后人重予整理者,其中掺入了一些元、明以后的方剂和治法,病证的种类也在《素问》的基础上有所补充。又从文字来分析,第2卷之菊叶法、薄荷白檀汤;第4卷之妙功藏用丸;12卷之荜澄茄丸、初中丸、楮实子丸等,均注“新增”二字,说明当前的流行本已非刘氏的原著面貌。刘氏全面分析《素问》所记载的多种病证,并为之制订了治疗方剂,这种结合临床治疗的方法,为《内经》的。

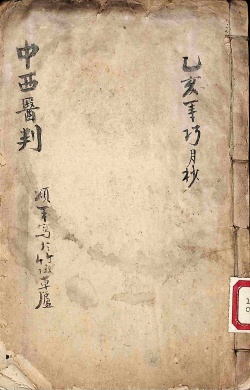

作者:彭唐宗海容川(唐容川) 著;百草庐 校刊

出版时间:民国三年(1914)春

册数:1 册(合订本)

简介:《医经精义》二卷。原名《中西汇通医经精义》又名《中西医判》、《中西医解》、《中西医学入门》,是唐宗海医学思想的代表作。《唐容川中西汇通医学文集:医经精义医易通说医学见能本草问答》将《内经》中的医学理论归纳为阴阳、脏腑、营卫、经脉、全体总论、诸病、望形、问察、诊脉、气味阴阳、七方十剂等20余类,予以撮要和注释。书中除引中医理论外,兼采西医生理解剖图说加以发挥。在沟通中西医学方面,做了大胆尝试。唐宗海,字容川(1862—1918),四川彭县人,晚清著名医学家。倡导以西医观点论证中医理论,是中西医汇通学派的代表人物之一。唐宗海并非世医出身,但自幼学习刻苦,善于钻研《内经》、《伤寒论》、《金匮要略》等经典医学著作。他在学术上尊古、学古,而不拘于古。一方面,他极为尊重中医经典,多次指出「内难之说极为精确」;另一方面,他尊重实践,强调临床。在他的著作中用大量的临床实践说明中医经典的精确内涵,可谓「善解经意,活学活用」。唐宗海善于接受新鲜事物。当时西医刚刚被介绍到中国,社会上对其认识不足,其中不乏各种偏颇之词。但唐宗海却认为「西医有所长,中医岂无所短」。他主张中西医尽管产生的地域不同,学术体系不同,但可以去彼之短,用彼之长,以我之长,益彼之短,互相汇通,达到不存疆域异同之见,但求折衷归于一是。因此,他提出了「中西汇通」的想法,试图寻找中西医学术之间汇通的途径。于是,在精研《灵》、《素》诸经的基础上,他「录其要义,兼中西之说解之」,着成《中西汇通医经精义》二卷及《中西汇通医书五种》。因此,唐宗海成为历史上名噪一时的「中西汇通派」。

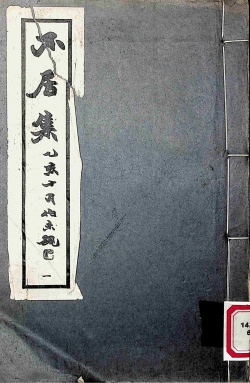

作者:吴澄 撰;秦伯末 校正

出版时间:清·乾隆四年(1739年)

册数:10 册

简介:《不居集》,内科著作,50卷。清·吴澄撰于乾隆四年(1739年)。是书分上下两集。上集三十卷,以论治内损为主旨。卷之首为例言、总旨、十法。卷一为统治大法;卷二至十一为总结历代医家治虚损证之十法;卷十二为其他各家治法;卷十三至十七为嗽、热痰、血四大证的论述,四证中以血证论述更详;卷十八至三十为内损杂证,如自汗盗汗、七情内郁、遗精白浊、泄泻怔仲、不眠健忘、喘、呕及各种疼痛等。下集二十卷,以论外损为主旨。本书的特点是集《内经》《难经》及历代名贤有关虚损证的辨证论治进行论述,再加述自己的注释、制方与验案,故是书为一部较全面的论述虚损证的专书。

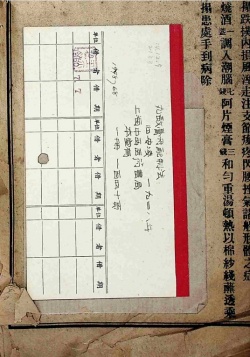

作者:

出版时间:1928年

册数:1 册

简介:清·凌奂(1822—1893),撰《饲鹤亭集方》,收录方剂453首,分为补益虚损、脾胃泄泻、痰饮咳嗽、饮食气滞、伤寒诸风、诸火暑湿、眼科、女科、幼科、外科、胶酒等11个门类。本书是凌奂第四子凌绶曾随诊饲鹤亭时,按照《眉寿堂丸散膏丹集》的原有分类,增入方药辑成。汇辑了治疗内科、外科、妇科、幼科、眼科,以及补益类有效方药。

作者:蒋仪

出版时间:明

册数:1 册(1-4卷)

简介:蒋仪,明代医家。字仪用,嘉善(一作嘉兴,均属浙江)人。尝游学于王肯堂弟子茂陵张玄暎门下,并得王氏《医镜》原编,辑订而刊行。此书论述内外科二十九目(其内科又附以十九目),杂门四目,疮疡八目,妇人十一目,小儿十五目。所论较简,以供乡里无书者之需。周中孚《郑堂读书记》以为此书为蒋仪自撰,而托名王肯堂,以重其书。又仿《医镜》著《药镜》,收载诸药以温、热、平、寒四部分类,各以骈文括其主治,另附拾遗、疏原、滋生三赋以补其所未备。崇祯十四年(1641)蒋氏曾将《医镜》《药镜》二书合刊成《医药镜》。 《药镜》,本草著作,4卷。明代蒋仪(仪用)撰于崇祯十四年(1641)。共录药344味(药名下注以序号),分温、热、平、寒4类。每药撰骈语数句,述其功效主治。内容简要,便于记诵。有关归经、炮制、选辨、反畏等内容,则归入凡例。书后附有《拾遗赋》,述药120种;《疏原赋》,介绍经络、用药法;《滋生赋》,选录25种水类药品,另补遗36种食品之性用。

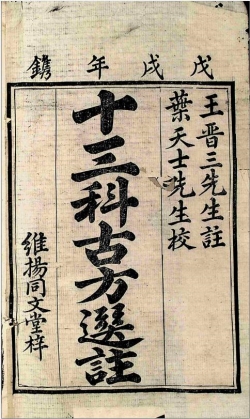

作者:王晋三 註

出版时间:光绪年

册数:1 册(合订本)

简介:《伤寒古方通》,伤寒著作。二卷。清·王子接撰。本书即《绛雪园古方选注》第一部分。王氏将《伤寒论》113方分为和剂、寒剂、温剂、汗剂、吐剂、下剂六大类,然后加以分析注释,方解比较明晰,而且增加了新意。

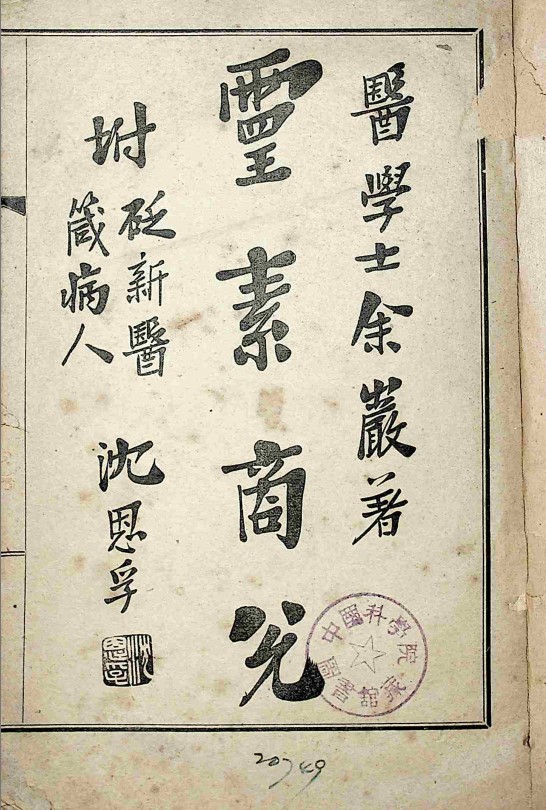

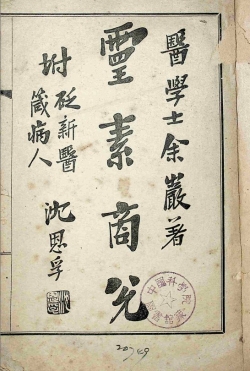

作者:余云岫

出版时间:

册数:1 册

简介:本书以当时西方医学知识从阴阳五行、五脏六腑、脏腑生理、经脉络脉、十二经脉、切脉、手脉详考、病原、病变等专题分篇印证并辨斥内经之谬误。从医源于巫之角度考辨,将中医与巫术等量齐观,再就医学备受阴阳五行荼毒展开,批驳干支时节、色味、配属脏腑纯属幻象、不足为精审学术之根基。以西方解剖生理诸说印证内经藏象理论穿凿附会、荒唐无经。据微生物、病理学知识剖判内经之病因病机学说为门外汉想象之语 。书后附有砭新医和箴病人两篇,针砭西学归来者之治病时弊,并箴劝病者改变畏疑新医、不重视预防卫生等陋习。本书以西方医学观念曲解并否定中医理论,刊印后遭到中医界一致反对,恽树珏在《群经见智录》中有专篇批判本书的观点。

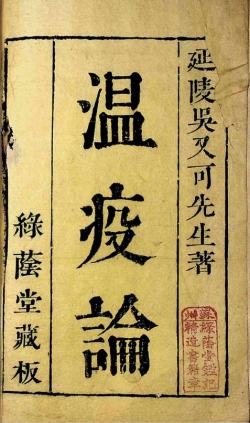

作者:吴又可 著

出版时间:1642年

册数:2 册

简介:吴有性,字又可,吴县(今江苏苏州)人,生活于明代晚期。当时吴县连年疫病流行,一巷百余家,无一家幸免;一门数十口,无一口幸存。他痛感时医执伤寒法治温疫不效,遂发奋探求,结合自己的临床实践而成《温疫论》一书,别开温疫证治之法门。 《温疫论》是中医温病学发展史上具有划时代意义的标志性著作,是中医理论原创思维与临证实用新法的杰出体现。分上下两卷,明代吴又可撰于崇祯十五年壬午(1642年)。吴又可在《温疫论》中创立了“戾气”病因学说,强调温疫与伤寒完全不同,明确指出“夫温疫之为病,非风、非寒、非暑、非湿,乃天地间别有一种异气所感”。创立了表里九传辨证论治思维模式,创制了达原饮等治疗温疫的有效方剂。对后世温病学的形成与发展产生了深远影响。

作者:王晋三 註;叶天士 校

出版时间:1732年

册数:4 册

简介:又名《绛雪园古方选注》,三卷(含目录共四卷)。清·王子接撰。刊于1732年。书中选录古代医家方剂予以分类整理。其内容主要有伤寒方、伤寒科、内科、内科丸方、女科、女科丸方、外科、幼科、痘疹科、眼科、咽喉科、折伤科、金镞科、祝由科、符禁科等类加以整理。

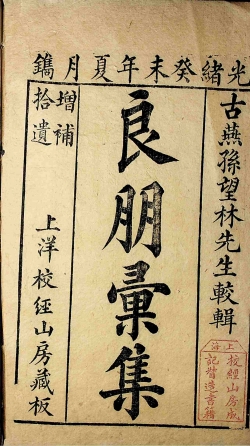

作者:孙伟(号望林)

出版时间:光绪葵末年

册数:6 册

简介:《良朋汇集经验神方》,又名《良朋汇集》本书是验方汇编,内容包括临床各科。分为中风、伤气、中寒、瘟疫等132门,载方约1600余首。现存刊本另有四卷本、六卷本和十卷本,内容大致相同。

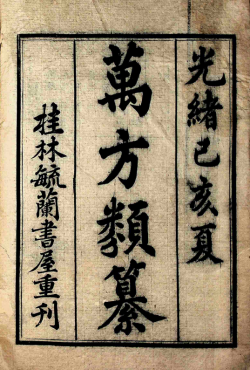

作者:宋穆

出版时间:清代

册数:7 册(8卷)

简介:载录历代之方编成此书。卷一至卷二列疟疾、泄泻等病四十七门;卷三列外科病十一门;卷四列妇科病八门;卷五列儿科病六门;卷六至卷八列上部病、中部病、下部病共四十二门:收方一万余首。所录以单方为主,每方主治即本方方名,后为药物组成。

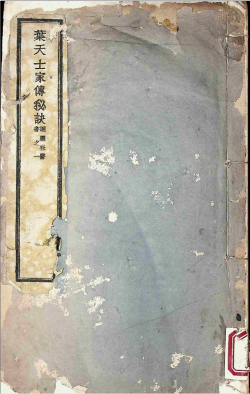

作者:叶桂

出版时间:1921

册数:4 册

简介:全书总分六十门,共录方一千三百余首。然其书,体例亦颇可议,且列方互有出入,颇有混淆之弊。 《叶天士家传秘诀》 一卷,原无刊本,1929年回澜社据道光成成抄本影印。汪绍达席谓该本系先生晚年追忆平生治儿科诸证,并祖传心得方法,笔之于书,传于后世者也......未载治其孙走马盾症,足见此书乃先生晚年所记。”内容以小儿虫、胀、雅、积等杂病证治为主,每篇并附医案数则。

作者:卢之颐

出版时间:清初

册数:11 册

简介:卢子颐之父卢复精于医道,晚年著《本草纲目博议》一书。卢子颐27岁时父亲去世,生前曾嘱咐他续成此书。卢氏尊父命续编《本草》,在其父《本草纲目博议》的基础上,经十八年,写成了《本草乘雅半偈》一书。 《本草乘雅半偈》为卢子颐增补撰写而成。因为在书的内容上有“覈”“参”“衍”“断”四个方面。古代四数称为“乘”,诠释名物称为“雅”,故书名称《本草乘雅》。当作者撰写本书时,正值明末战乱,此书原稿散佚。卢氏追忆重补,凭回忆重写各药“覈”“参”两项,而“衍”“断”则不能追忆补写。因而残稿修补后仅及原书之半,故名为《本草乘雅半偈》。书以《本经》为依据,取其中药物二百二十二种,后世收载药物一百四十三种,共三百六十五种。每药有“气味”、“主治”及引录古说之外,均有“覈”“参”二项。还有“先人云”是记其父卢复之见解;亦有前辈名家之认识,如“某某说”之类。有些药品,还有“评”的内容。所谓“覈”是据《本草》图说来核实这一药品的形、质,以及产地不同、色相有异等内容。所谓“参”,是根据《本经》所谈药品之精义,发挥其德、性、色、味、体、用等各方面,特别是对气味、功能运用等等多有阐述。在本书的“义例”中,还提到“衍”“断”。所谓“衍”是按《别录》就《本经》内容之发挥。作者说:“《别录》既衍《本经》,余复敢为《别录》衍”。所谓“断”,作者说:“在昔贤圣,莫不深哲《本经》精义入神之奥,是以因病立方,各有深意。”作者据此而将后世各方加以有选择的作某药附方,这就是“断”的内容。如前所说,在《本草乘雅半偈》中没有“衍”“断”这两项。

作者:丹波元坚

出版时间:

册数:1 册

简介:本书论述用药的方法和原则,方剂的配伍与组成,汗、吐、下、清、温、补等治法要旨,以及各种剂型,药物分量、药物的服用、药物贮藏和外治法等方面内容。全书百余篇文章,每篇均首引历代医家的原文,附以作者的按语,是一部有关药物治疗理论的专著。 现存1935年铅印本等。1949年后有排印本。

作者:丹波元胤

出版时间:

册数:1 册

简介:二卷。日本·丹波元胤撰。本书首列其父丹波元简《难经解题》一篇,作者征引各家学说结合个人见解补其剩义。其后参考《难经集注》、《难经本义》、《难经经释》等书,分别将八十一难予以疏证。所写按语补足了注文之不足,并在一定程度上考订了《难经》的原文。现存日刻本、上海中医书局铅印本,1949年后有排印本。

作者:丹波元简

出版时间:不详

册数:1 册

简介:日本汉方医学著作《救急选方》收录了当时及历代众多如心脏按压,人工呼吸等中国古代医籍中的急救措施及验方,总结了采用针法,灸法等治疗诸多急发病证的治法,辨证清晰,内容全面。

作者:丹波元坚

出版时间:不详

册数:1 册

简介:《伤寒论述义》,《聿修堂医学丛书》之一,日本·丹波元坚撰于1827年。作者在研究其父丹波元简《伤寒论辑义》的基础上,参考各家学说,针对《伤寒论》中所述病情、病机予以重点剖析,以补《伤寒论辑义》之不足。此书刊行后,于1851年作者又撰《伤寒论述义补》一篇附刊于后。现存日刻本、上海六也堂书药局铅印本、《聿修堂医学丛书》本。1949年后有排印本。

作者:雷少逸

出版时间:民国

册数:2 册

简介:一套二册八卷全,单本尺寸20.5/13.5厘米,品相如图。全书共8卷,分为“冬伤于寒,春必病温”、“春伤于风”、“春伤于风,夏生飧泄”、“夏伤于暑”、“夏伤于暑,秋必痃疟”、“秋伤于湿”、“秋伤于湿,冬生咳嗽”、“冬伤于寒”8部分,对应四时八节之常见季节性疾病

作者:王松堂编

出版时间:清代

册数:1 册

简介:汇集多处医家资料,广征秘方,不下千余种,特请良医悉心选定,则要刊附,并经友人条分缕析,所有大同小异之方,概从割爱,列为妇科门、儿科门、内科门、喉科门、眼科门、外科门、伤科门、杂治门八类。其中各症方药亦以类聚,详尽介绍常用方剂组成、效用、计量、煎熬及禁忌等,方便读者阅览。